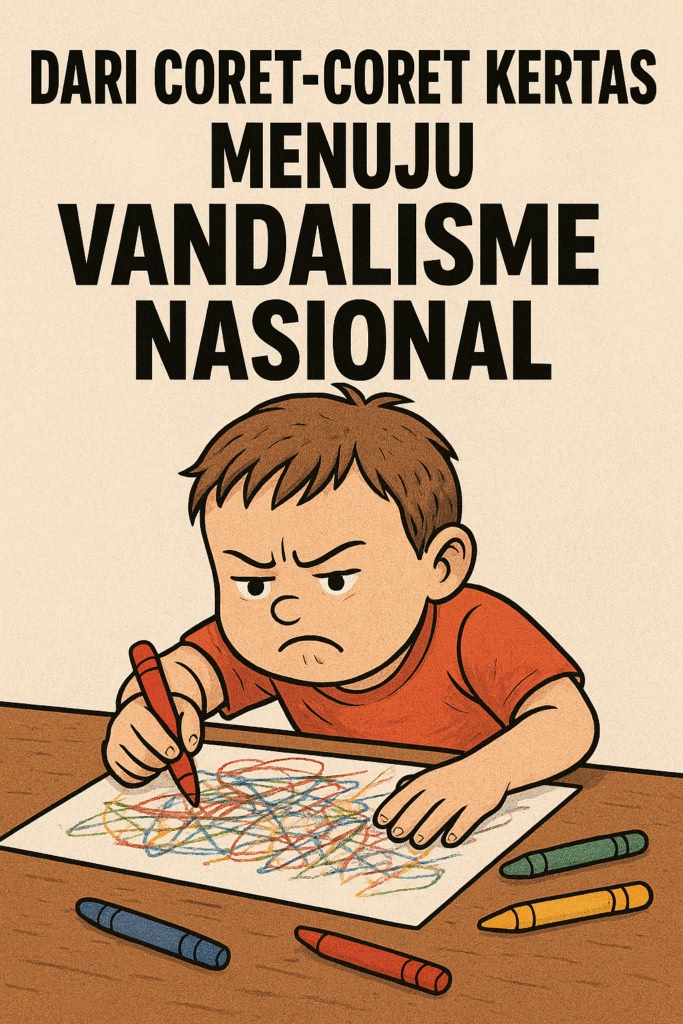

Dari Coret-Coret Kertas Menuju Vandalisme Nasional

Anak-anak kecil sekarang sedang sibuk belajar — bukan belajar menulis atau berhitung, tapi belajar mencorat-coret kertas kosong dengan pensil warna. Katanya, itu “melatih kreativitas”. Entah kreativitas bagian mana yang dilatih, karena hasil akhirnya tetap sama: selembar kertas kusut penuh goresan tak bermakna yang dipuji orang tua dengan wajah bangga seolah sedang melihat peta harta karun.

Beginilah cara bangsa menanamkan nilai kerja keras sejak dini: habiskan alat tulis, habiskan kertas, habiskan waktu, dan sebut itu pendidikan. Tak masalah hasilnya nihil, yang penting terlihat sibuk dan berwarna-warni. Aktivitas yang sebenarnya kurang kerjaan pun diangkat menjadi metode pembelajaran masa depan — di mana “tak jelas tapi ramai” menjadi standar keberhasilan baru.

Lalu muncullah dalih klasik: “biar anak berekspresi.” Ya, berekspresi sebebas mungkin, tanpa batas, tanpa arah, dan tentu saja tanpa tanggung jawab. Hari ini di kertas, besok di meja, lusa di dinding rumah, dan seterusnya di fasilitas umum. Dari sinilah bibit vandalisme nasional mulai disemai dengan penuh cinta dan tepuk tangan.

Ironinya, orang dewasa yang rajin menegur remaja mencorat-coret tembok sebenarnya adalah generasi yang dulu diajari hal sama, hanya beda medianya. Bedanya, dulu di kertas, sekarang di beton. Satu-satunya yang berubah hanyalah ukuran bidang coretan, bukan mentalitasnya.

Dan ketika kertas habis serta pensil warna menumpuk di lantai, semua orang tersenyum: “Lihat, anak kita kreatif!” Padahal yang terjadi hanyalah latihan awal menjadi pelaku vandalisme yang tersertifikasi moral keluarga. Mungkin suatu hari nanti, kalau sudah besar, mereka tidak akan mencoret dinding lagi — mereka akan mencoret kebijakan, aturan, dan akal sehat.

Karena begitulah cara manusia sekuler mencetak generasi berwarna: penuh goresan, tapi tak ada makna.